家长如何从“知识传授者”到“思维引导者”的角色转型

家长如何从“知识传授者”到“思维引导者”的角色转型

1. 认知偏差:

- 过度关注“解题速度与答案”,忽视思维过程(如直接套用公式,不追问“为什么这样算”)。

- 用成人思维替代孩子视角(如认为“鸡兔同笼”简单,忽略孩子对假设法的理解难度)。

2. 方法局限:

- 辅导停留在“刷题纠错”层面,缺乏对数学本质(如数感、逻辑、建模)的拆解训练。

- 未根据孩子性格差异调整策略(如对内向孩子采用高压式提问,导致抵触情绪)。

3. 心态管理:

- 因焦虑对比“别人家孩子”,打击孩子自信心;

- 急于求成,忽视中年级思维从具体形象向抽象过渡的阶段性特征。

家长行动方案

1. 建立“思维可视化”辅导框架

- 三步提问法:替代直接讲解

- 第一步:拆解问题

“题目里说了哪些信息?需要求什么?能不能用画图/列表表示出来?”

(例:行程问题画线段图,和差问题列数量关系表)

- 第二步:暴露思维

“你现在想到了什么方法?为什么觉得可以这样做?哪里卡住了?”

(允许试错,记录错误思路中的合理部分,如“虽然总数算错,但分步骤的思路正确”)

- 第三步:迁移拓展

“这个问题和之前学的什么知识类似?如果把数字/条件换一下,你会怎么做?”

(如学完“植树问题”后,延伸到“锯木头”“爬楼梯”等同类模型)

- 工具辅助:

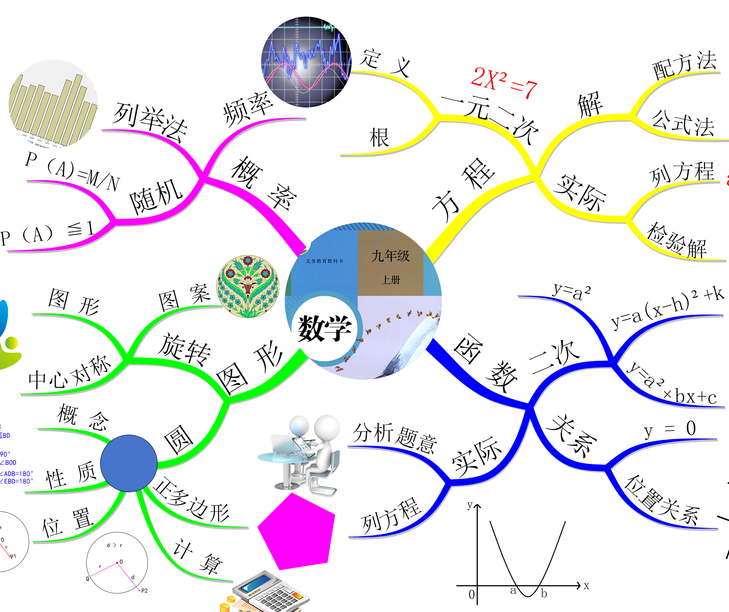

- 用思维导图梳理单元知识结构(如“四边形”单元:平行四边形→长方形→正方形的包含关系);

- 制作“思维错误档案”,分类记录孩子常犯的逻辑漏洞(如“忽略单位统一”“未考虑边界情况”)。

2. 针对性训练三大核心思维

- 逻辑推理能力:

- 日常游戏:玩“数字猜猜乐”(家长写一个数,孩子通过“大于/小于”提问猜数,训练有序排除);

- 数学故事:用《大侦探福尔摩斯》中的推理情节改编数学题(如“根据脚印长度推断身高,结合体重计算步数”)。

- 抽象建模能力:

- 生活场景数学化:

购物场景:“买3支笔剩10元,买5支笔差6元,每支笔多少钱?”(转化为盈亏问题模型);

家务场景:“洗衣机洗30分钟,晾晒10分钟,擦桌子15分钟,如何安排最省时间?”(渗透统筹思想)。

- 空间想象能力:

- 动手操作:用磁力片拼搭“三视图”(根据正面、左面、上面的图形还原立体模型);

- 虚拟建模:用免费APP“GeoGebra”动态演示图形变换(如平移、旋转、切割长方体)。

3. 情绪管理与兴趣激活

- “三明治”反馈法:

“这次解题过程中,你画线段图分析条件的方法很清晰(肯定)→ 但忽略了‘往返’需要乘以2的细节(指出问题)→ 下次可以在审题时圈出关键词,我们一起试试这个方法(提供方案)。”

- 数学兴趣包:

- 每月1次“数学主题日”:如“超市理财日”(预算20元采购物品,计算最优组合)、“家庭测量日”(用卷尺测算家具面积,设计“家具搬家路线”);

- 共读数学科普书:《神奇的数学》《数学帮帮忙》系列,用故事化解“数学=枯燥计算”的偏见。

(易优悦读,专注少儿阅读写作能力提升,数学思维能力训练,苏州本地少儿成长训练中心)